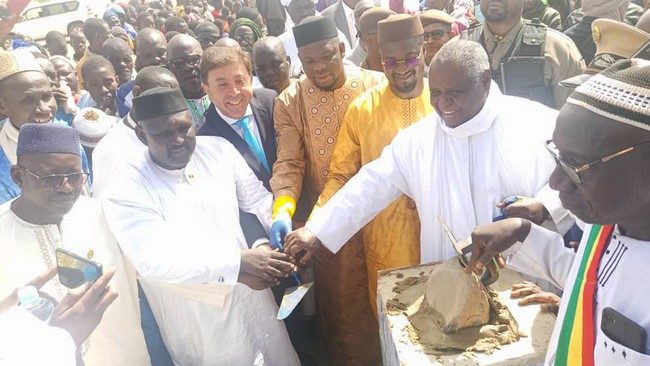

Mali: Pose de la 1ère pierre de l’usine de “ciment sahel Mali”

Le ministre Ould Mahmoud lors de la pose de la 1ère pierre de l’usine de “ciment sahel Mali” à Béma “L’objectif visé est de doter […]

Le ministre Ould Mahmoud lors de la pose de la 1ère pierre de l’usine de “ciment sahel Mali” à Béma “L’objectif visé est de doter […]

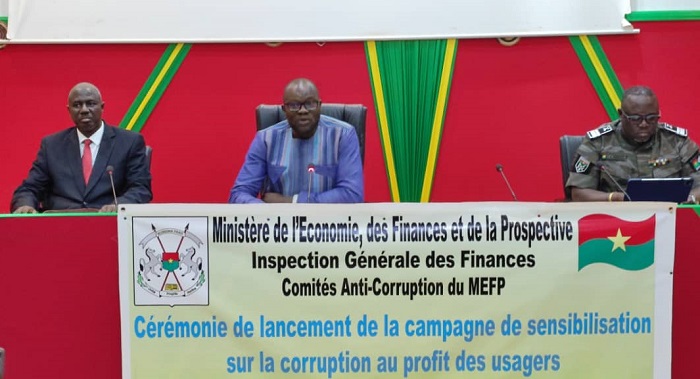

Le ministère de l’Economie, des finances et de la prospective a procédé au lancement officiel d’une campagne de sensibilisation sur la corruption au profit des […]

L’Ordre national des experts comptables organise un atelier en vue d’améliorer sa collaboration avec la Banque mondiale et la BAD L’Ordre national des experts […]

Indice 2022 de l’Industrialisation en Afrique Le Bénin parmi les 37 États ayant progressé sur la voie de l’industrialisation Un nouveau rapport de la Banque […]

(Togo First) – Détermination, courage et sympathie font partie de son quotidien. Nadège Tchangaï est sans nul doute, l’une des jeunes filles togolaises qui prouvent […]

Lancement du concept “Digital Impact Days” L’Institut Français du Gabon a servi de cadre, ce samedi 12 Novembre 2022, au lancement du concept “Digital Impact […]

L’ANAPEX marque sa grande visibilité ! Kinshasa abrite, depuis mardi, 22 novembre 2022, le Forum ” les Rencontres Africa “, forum organisé en partenariat avec […]

Le DG de la SAG explique au public « la licence sociale pour un développement minier durable » Lancé sous la présidence du Chef de l’Etat, le […]

la BRVM et LuxSE signent un protocole d’accord La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Bourse de Luxembourg (LuxSE) ont procédé à la signature d’un protocole d’accord […]

Le président de la commission échange avec les partenaires techniques et financiers Le président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a […]

Copyright © 2024 | Thème WordPress par MH Themes